Alltag auf dem Lande

Feste im Freien und Wirtshausszenen gehörten zum Standardrepertoire der Düsseldorfer Genremaler. Oft verwenden sie historisierende Szenen, in denen die ländliche Bevölkerung mit Wohlwollen und Empathie gezeigt wird.

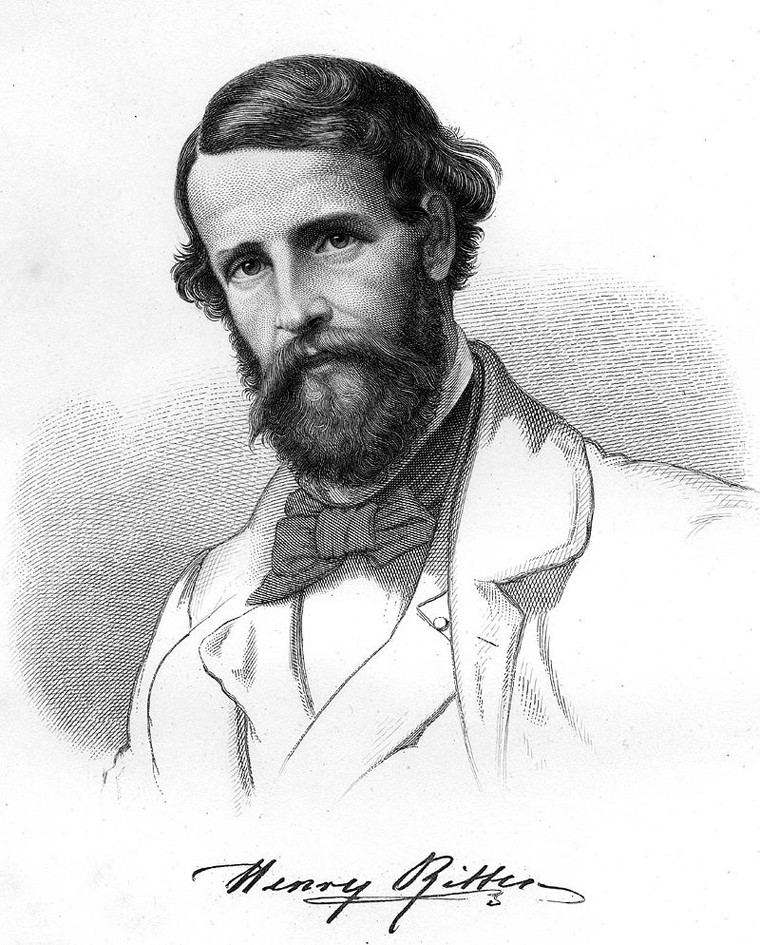

Schon seit den 1830er-Jahren wurden die Düsseldorfer Künstler von der alten niederländischen Kunst ebenso inspiriert wie von der Landschaft an der Nordseeküste und dem Leben der Fischer und Seeleute. Künstler wie Andreas Achenbach, Rudolf Jordan und Henry Ritter begründeten den sogenannten „Hollandismus“, der bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nachwirken sollte.

"Heimkehr des Fischers"

Henry (Heinrich) Ritter

Gezeigt wird eine einfache Fischerstube, die von einem großen Kamin beheizt wird. Während sich einer der Fischer schon die Hände am Feuer wärmt, ist der andere gerade eingetreten und zieht sich die schwere Jacke aus. Seine Wangen sind von Wind und Wetter gerötet. Das dunkle, überwiegend in Brauntönen gestaltete Interieur erinnert an die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Ritter schulte seinen Blick offensichtlich an den Alten Meistern, doch versetzte er deren Bildideen und Kompositionselemente in ein zeitgenössisches Ambiente.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Der Antrag"

Henry (Heinrich) Ritter

Schon 1854 lobte der Kunstkritiker Wolfgang von Königswinter Henry Ritters ebenso berührendes wie zeitloses Gemälde "Der Antrag" mit folgenden Worten: „Ein charmantes Bild! Lauter lebendige, frische Beziehungen, die dem Herzen im Innersten wohlthun. Das ist die wahre Poesie aus dem Volke.“

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Middy’s Predigt"

Henry (Heinrich) Ritter

Das Gemälde zeigt einen schmächtigen, adrett gekleideten Seekadetten, der auf einer Landungsbrücke drei angetrunkenen Matrosen eine Standpauke hält. Offen bleibt, ob sich der Uniformierte durchsetzen kann oder ins Wasser fallen wird, denn das Ende des Steges ist bedenklich nahe. Bei der humorvollen und wohl auch sozialkritischen Szene handelt es sich um eine größere Fassung des gleichnamigen Bildes im Kölner Wallraf-Richartz-Museum.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Holländisches Interieur"

Claus Meyer, genannt Claus-Meyer

2020 kam das Gemälde als Zustiftung der Nachfahren des Malers August Siegert in die Sammlung der Dr. Axe-Stiftung. Es stammte aus altem Familienbesitz. Das Interieur zeigt einen stillen Moment in einer niederländischen Küche mit einer adrett gekleideten Magd, die Kartoffeln schält und dabei von einem jungen Mann mit Pfeife unterhalten wird. Es handelt sich um eine charakteristische Arbeit des Malers, für den die Niederlande seit den frühen 1880er-Jahren eine wichtige Inspirationsquelle waren.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Beim Notar"

Benjamin Vautier

Seit 1858 war Benjamin Vautier mit Bertha Euler, der Tochter des einflussreichen Düsseldorfer Notars und Politikers Joseph Euler verheiratet. Das Paar hatte vier Kinder. Vielleicht wurde der Künstler durch den Beruf des Schwiegervaters zu der unterhaltsamen Szene mit dem vornehmen Notar im langen Hausmantel inspiriert.

Bei dem Bild handelt es sich um eine Zweitfassung des 1872 datierten Gemäldes „Beim Advokaten“ im Walters Art Museum, Baltimore, Maryland (USA).

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Das wohlgelungene Bildnis"

Hermann Plathner

Durch Friedrich von Boetticher ist überliefert - leider ohne Angabe der Bildmaße -, dass Hermann Plathner ein Gemälde mit dem Titel „Das wohlgelungene Bildnis“ 1871 auf der Akademieausstellung in Dresden zeigte. Es könnte sich dabei um das 1869 datierte Gemälde im Bestand der Dr. Axe-Stiftung handeln. Die unterhaltsame Szene zeigt einen Marketender in einer ländlichen Wohnstube, der seiner Kundschaft ein kleines Porträt präsentiert.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Gute Bewirtung"

August Friedrich Siegert

Während das erste der beiden Bilder die redlichen Wirtsleute zeigt, die zwei Soldaten mit Brot, Schinken und Bier versorgen, schildert die zweite Szene das bittere Ende mit der dreisten Zechprellerei. Bei der Wahl des Motivs orientierte sich Siegert an Pieter de Hooch und anderen niederländischen Genremalern des 17. Jahrhunderts.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Schlechte Bezahlung"

August Friedrich Siegert

Das hier erstmals ausgestellte Bilderpaar befand sich immer im Besitz der Familie Siegert bis es 2020 als Zustiftung in die Dr. Axe-Sammlung kam. Der Maler befasste sich seit 1853/54 mit dem Thema, das den Untertitel trägt „Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren“. Im Jahr 1881 verkaufte Siegert eine Fassung an den Düsseldorfer Kunsthändler Eduard Wilhelm Schulte, verbunden mit dem „Vervielfältigungsrecht derselben“. Bei den 1883 datierten Bildern handelt es sich wahrscheinlich um die letzten Arbeiten aus dieser Werkgruppe.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Erntefest"

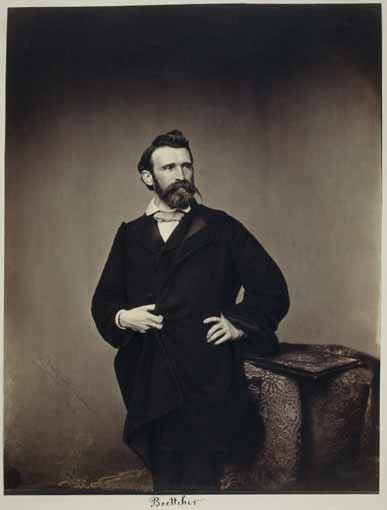

Christian Eduard Boettcher

Erntebilder waren in der deutschen und französischen Malerei des 19. Jahrhunderts – von Jacob Becker aus der Düsseldorfer Malerschule bis zu François Millet und den Malern von Barbizon – ein beliebtes Themen aus Arbeit und Alltag. Die heiter-unbefangene Darstellung des Landlebens in dem „Erntefest“ aus dem Jahr 1883 ist typisch für Christian Eduard Boettcher. Mit großem Geschick und voller Erzählfreudigkeit arrangierte der Künstler den vielfigurigen Erntezug. Alles scheint an diesem freudigen Tag auf den Beinen zu sein.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

Henry (Heinrich) Ritter

1816 Montreal - 1853 Düsseldorf

Claus Meyer, genannt Claus-Meyer

1856 Linden (bei Hannover) - 1919 Düsseldorf

Benjamin Vautier

1829 Morges (am Genfer See) - 1898 Düsseldorf

Hermann Plathner

1831 Gronau bei Hannover - 1902 Düsseldorf

August Friedrich Siegert

1820 Neuwied - 1883 Düsseldorf

Christian Eduard Boettcher

1818 Imgenbroich (bei Monschau) - 1889 Düsseldorf