Historienmalerei – Bilder erzählen Geschichte und Geschichten

Nach dem Wiener Kongress 1815 hatten sich die territorialen Verhältnisse in Europa grundlegend geändert. Das katholische Rheinland kam unter die Herrschaft Preußens, und an der wiederbegründeten Düsseldorfer Kunstakademie wurden bevorzugt solche Sujets umgesetzt, mit denen sich der junge protestantische, preußische Staat identifizieren konnte. Dies gilt vor allem für die Monumentalmalerei in öffentlichen Gebäuden, aber auch für die Historienmalerei im Staffeleibildformat. Denn auch hier wurden vor allem solche Episoden aus der Geschichte vom Mittelalter bis zur Reformation dargestellt, die dem vorherrschenden Zeitgeist entsprachen.

Auch die antike Mythologie, die Bibel, die große Weltliteratur von Shakespeare bis Schiller und die zeitgenössische Dichtung boten den Künstlern der Düsseldorfer Malerschule einen reichen Themenfundus. Regelmäßig fanden im Hause Schadow literarische Abende statt, an denen der Meister selbst, seine Schüler und Freunde der Familie teilnahmen. Für Schadow war jedes Bildwerk ein verkörperter Gedanke und die ins Malerische umgesetzte Poesie Ausdruck höchster künstlerischer Vollendung.

"Die Gefangennehmung des Papstes Paschalis II. durch Kaiser Heinrich V."

Carl Friedrich Lessing

Die von den beiden Stechern Wilhelm Oelschig und Xaver Steifensand ausgeführte Radierung ist eine Reproduktion des Gemäldes „Die Gefangennahme des Papstes Paschalis" im Von der Heydt-Museum, Wuppertal. Carl Friedrich Lessing malte das Bild 1840. Es zeigt eine Schlüsselszene aus dem mittelalterlichen Investiturstreit:

Am 9. Februar 1111 war in einem Vertrag zwischen Papst Paschalis II. und Heinrich V. in Sutri festgelegt worden, dass der deutsche König auf das Investiturrecht verzichtet und im Gegenzug der Papst Heinrich V. zum Kaiser krönt und die Regalien zurückgibt. Nach nur drei Tagen scheiterte der Vertrag von Sutri, Heinrich V. nahm den Papst und mehrere Kardinäle gefangen.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Maria Stuart vor ihrer Hinrichtung"

Heinrich von Angeli

Das Bild zeigt die Schlüsselszene im 5. Aufzug aus Schillers Drama "Maria Stuart": In einem Raum mit gotischem Gewölbe kniet die zum Tode verurteilte schottische Königin in schwarzer Robe mit weißem Mantel, Krause und Haube auf einem grünen Kissen. Sie hält mit beiden Händen ein Kreuz. Über sie beugt sich die klagende, in schwarz gekleidete Amme Hanny Kennedy. Links steht Melvil in rotem Samtmantel die Bibel in der Hand vor einem geöffneten Marienschrein. In der Tür im Hintergrund rechts erscheinen der Sheriff in schwarzem Wams mit rotem Mantel und roten Strümpfen, in der Linken den weißen Stab haltend. Dahinter Leicester und Burleigh.

Das Bild befand sich ehemals in der Sammlung des Kölner Kaufmanns Oelbermann.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Übergabe der Augsburger Konfession 1530"

Friedrich Wilhelm Martersteig

Dargestellt ist die Szene, die sich am 25. Januar 1530 im Kapitelsaal der bischöflichen Residenz auf dem Reichstag zu Augsburg ereignete: In Anwesenheit von Kaiser Karl V., den Vertretern der Reichsstände und zahlreichen Theologen verliest der kursächsische Kanzler Dr. Christian Beyer die »Confessio Augustana« in deutscher Sprache und überreicht sie anschließend dem Kaiser.

In den 28 Artikeln der „Confessio“ sind die bis heute angewandten Grundsätze der evangelischen Lehre formuliert. Da Martin Luther seit 1520 unter Reichsacht stand, konnte er das Geschehen in Augsburg nur von der Veste Coburg aus verfolgen. Die Protestanten wurden auf dem Reichstag durch Kurfürst Johann von Sachsen und Philipp Melanchthon vertreten.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Martin Luther vor Karl V. auf dem Reichstag zu Worms (1521)"

Hermann Freihold Plüddemann

Plüddemann hat das „Martin Luther“-Thema seit 1858/59 mit zahllosen Zeichnungen und Skizzen entwickelt, die in das großformatige Hauptwerk (170 x 240 cm) von 1864 mündeten, das ursprünglich die Marienkirche in Kolberg schmücken sollte und seit 1883 in der Lutherhalle in Wittenberg hängt. Die hier ausgestellte kleinere Version von 1860 ist bis auf geringe Korrekturen weitgehend identisch mit der großen Fassung. Plüddemann hielt diese für sein bedeutendstes Bild und zeigte sie in vielen Städten, so auch auf der Weltausstellung 1867 in Paris.

Von der Tochter Martha Plüddemann ist eine Beschreibung erhalten: Danach steht Luther in der Mitte. Es ist der Augenblick, in dem er spricht: ‚Hier stehe ich, ich kann nichts anders, Gott helfe mir! Amen!‘“

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Dr. Martin Luther gemalt von Lucas Cranach"

Moritz Berendt

Lucas Cranach d. Ä. (1472-1553), ab 1505 Hofmaler am kursächsischen Hof in Weimar, war mit Martin Luther (1483-1546) befreundet. 1525 war er gemeinsam mit seiner Ehefrau Trauzeuge bei Luthers Heirat mit Katharina von Bora. Auch ist der Maler als Taufpate von Luthers ältestem Sohn Johannes überliefert. Cranach und seine Werkstatt schufen verschiedene Bildnisse des Reformators.

Die genrehafte Szene mit Luther und Cranach vor der Staffelei ist jedoch historisch nicht überliefert, sondern frei erfunden und charakteristisch für die historisierende Malerei im 19. Jahrhundert.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Esther vor Ahasver"

Alfred Rethel

Alfred Rethel widmete sich in dieser Darstellung jener Szene aus dem Buch Esther im Alten Testament, in der das ehemalige Waisenkind Esther aufgrund seiner außergewöhnlichen Anmut zur Frau des persischen Königs Ahasver gekrönt wird. Esther, die dem Gatten ihre jüdische Abstammung verheimlicht hatte, konnte später durch kluges Handeln ihr Volk vor der Vernichtung retten.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Heilige Familie"

Joseph Wintergerst

In der Tradition mittelalterlicher Madonnenbildnisse stellt Wintergerst die Muttergottes mit dem Jesuskind auf ihrem Schoß im „hortus conclusus“, einem abgegrenzten Gärtchen, dar. Maria ist ohne Prunk und Pracht dargestellt. Um sie herum sind verschiedene Blumen angeordnet: Rosen und die sogenannte weiße „Madonnen-Lilie“ am linken Bildrand symbolisieren die Jungfrau. Aber auch die blaue Akelei in der Hand des Kindes gilt als Attribut Marias. Mit der Passionsblume rechts wird ein Hinweis auf die Passion Christi gegeben, denn diese friedliche Szene erinnert auch an den Tod Christi und die tiefe Trauer seiner Mutter.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

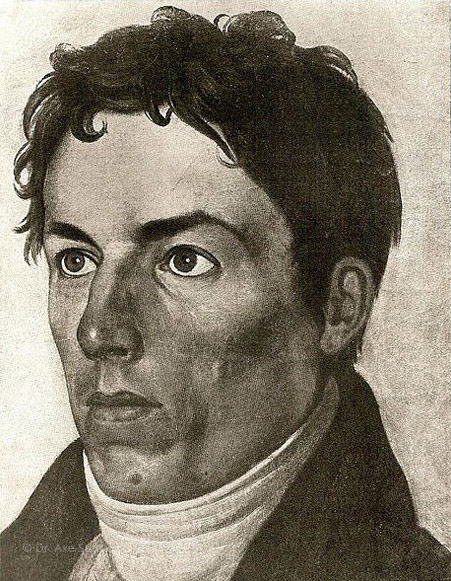

Carl Friedrich Lessing

1808 Breslau - 1880 Karlsruhe

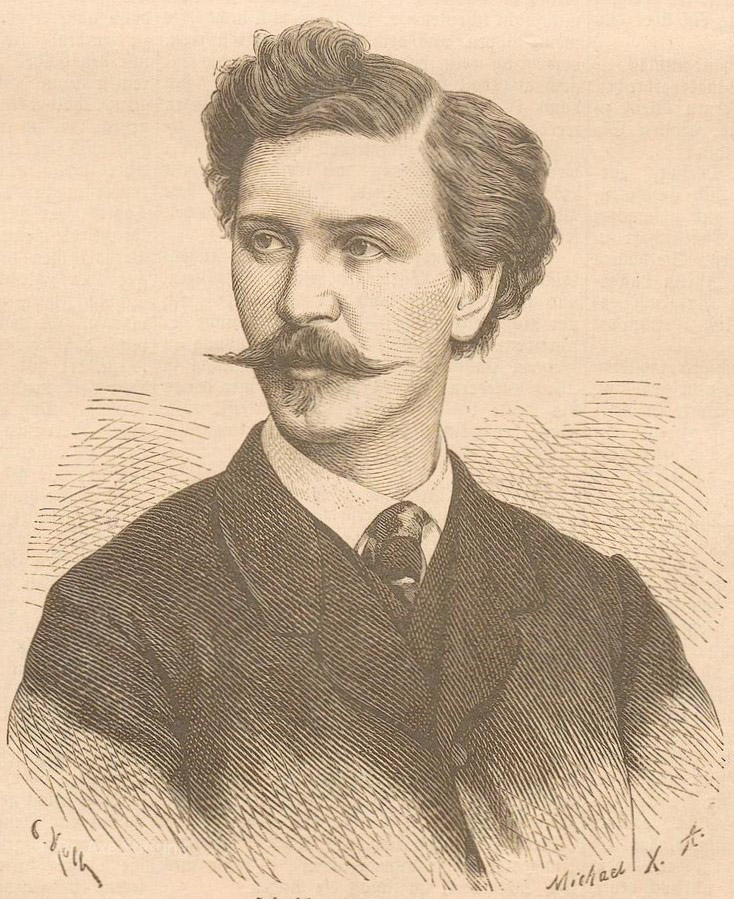

Heinrich von Angeli

1840 Ödenburg (Sopron/Ungarn) - 1925 Wien

Friedrich Wilhelm Martersteig

1814 Weimar - 1899 Weimar

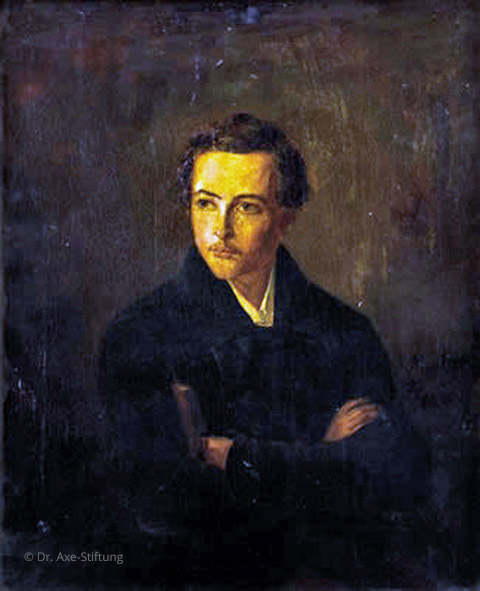

Hermann Freihold Plüddemann

1809 Kolberg - 1868 Dresden

Moritz Berendt

1803 Berlin - nach 1860 Berlin

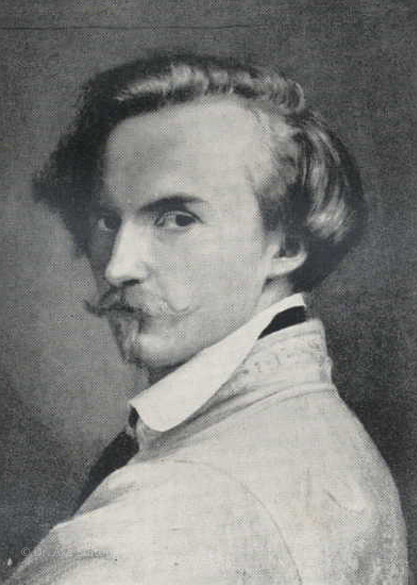

Alfred Rethel

1816 Diepenbend (bei Aachen) - 1859 Düsseldorf

Joseph Wintergerst

1783 Wallerstein/Schrezheim (Ellwangen) - 1867 Düsseldorf