Illustrationen

Die Druckgrafik war v. a. eine illustrative Kunst. Literarische Werke wie Romane und Dichtungen boten sowohl ein vielfältiges Angebot an Vorlagen für Originalgrafiken als auch die Möglichkeit für Künstler, sich als Illustrator zu betätigen. So entstanden kolorierte und nicht kolorierte Bebilderungen für Werke der Weltliteratur, darunter die Radierungen Adolph Schroedters zu Miguel de Cervantes‘ „Don Quijote“ oder diejenigen Arthur Kampfs zu Werken William Shakespeares. Doch auch lokale Produktionen wie Johann Baptist Sonderlands „Bilder und Randzeichnungen zu deutschen Dichtungen“ sind Ausdruck dieses umfangreichen Betätigungsfeldes. Neben diesen hochwertigen Drucken standen die Bilderbogen, die für den heimischen Gebrauch und für den kleinen Geldbeutel auf günstigem Papier gedruckt waren. Dennoch steuerten bekannte Künstler wie Christian Eduard Boettcher und Carl Hilgers Motive bei. Grafik konnte darüber hinaus als sog. Gebrauchsgrafik eingesetzt werden, z. B. Carl Maria Seyppels lithografiertes Plakat zum Theaterstück „Das Ständchen“.

"Das Ständchen. Posse in 2 Aufzügen von Louis Toussaint,"

Carl Maria Seyppel

Der 1848 gegründete Künstlerverein „Malkasten“ avancierte mit der Zeit zum Treffpunkt der Düsseldorfer Gesellschaft. Bei verschiedenen Veranstaltungen, Festen und Aufführungen sorgten die Künstler selbst für die Kulissen, Kostüme, die Einladungen und Ankündigungen. So auch Carl Maria Seyppel, der ein Plakat für das Theaterstück „Das Ständchen“ des Düsseldorfer Künstlers Louis Toussaint, das am 13. Februar 1875 im Malkasten zur Aufführung kam, fertigte.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

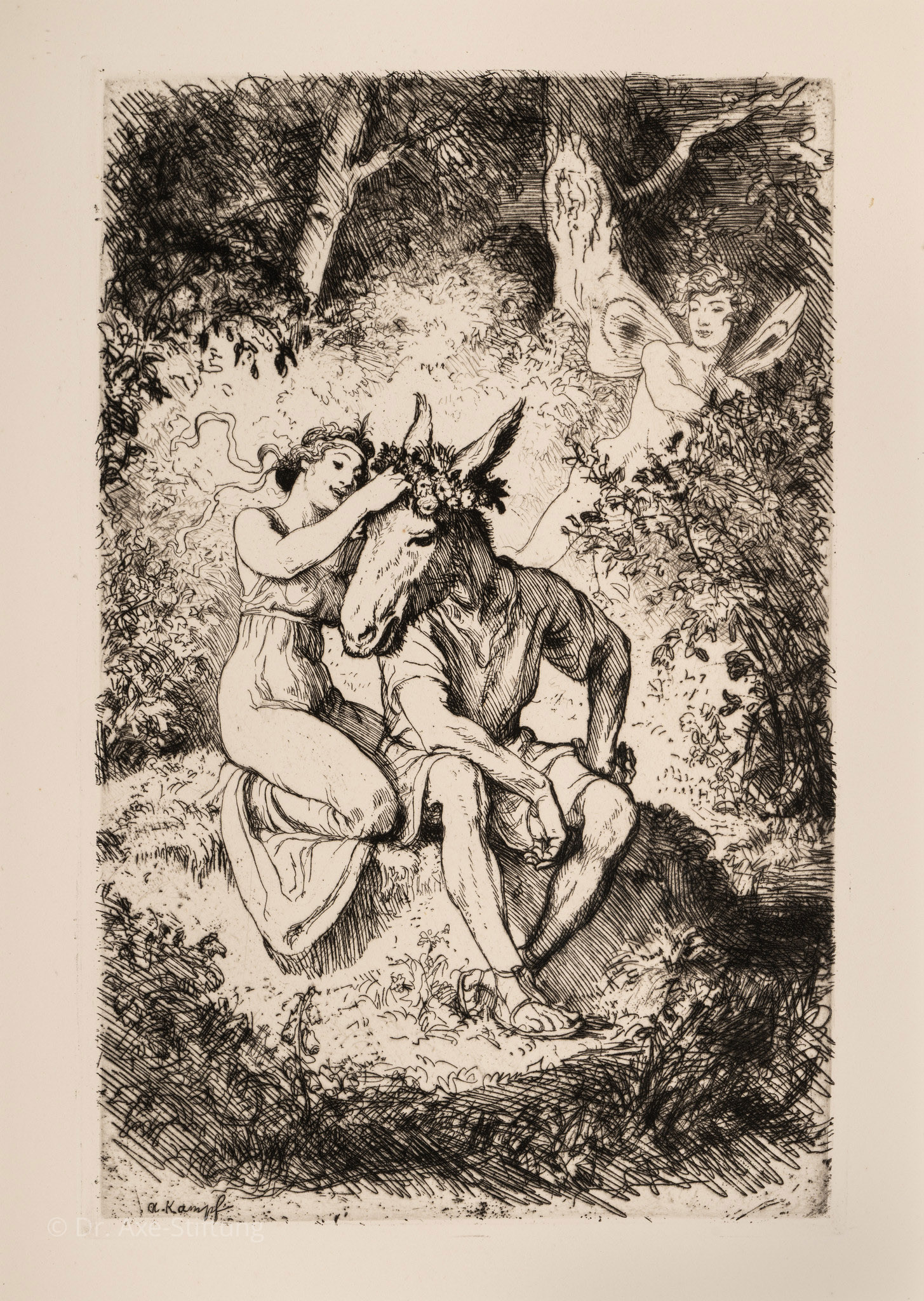

"Ein Sommernachtstraum"

Arthur Kampf

Die Mappe „Zwanzig Radierungen zu Shakespeares Werken“ wurde durch den Wegweiser-Verlag anlässlich des 10jährigen Jubiläums der Mitgliedschaft im Verband der Bücherfreunde verliehen. Dessen Ziel war es, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg Literatur zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Das Inhaltsverzeichnis wurde von dem Künstler Arthur Kampf handschriftlich mit Bleistift signiert, die Drucke weisen jeweils eine Signatur in der Platte auf.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

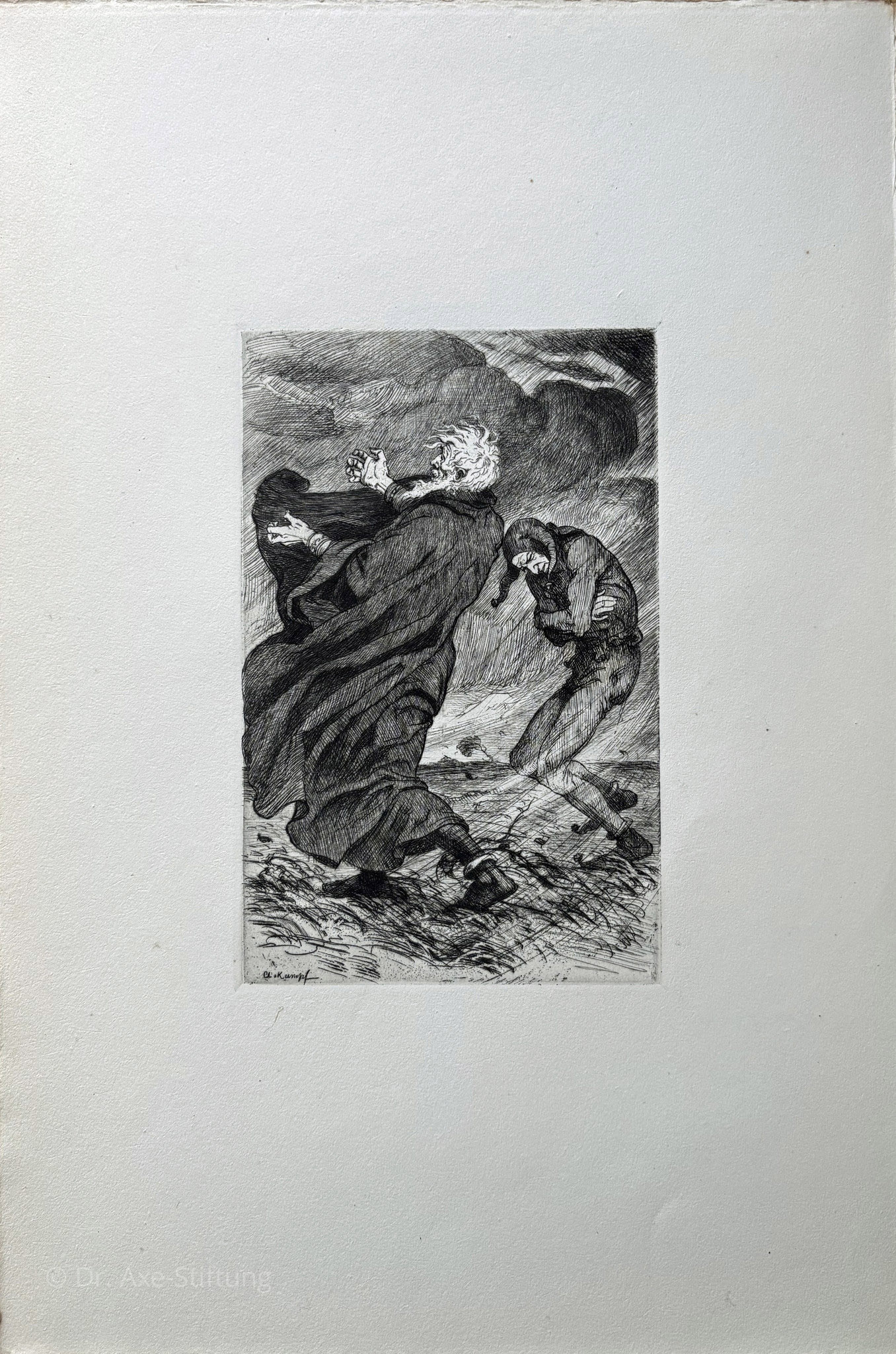

"König Lear"

Arthur Kampf

In seinen Shakespeare-Illustrationen wählte Kampf speziell die bekannten Schlüsselszenen des jeweiligen Werkes, um einen möglichst hohen Wiedererkennungswert zu erzielen. Dieser Aspekt wurde auch von Hans Rosenhagen in dem der Mappe beiliegenden Einführungstext verdeutlicht, wenn er schreibt „[f]ür Kampf ist die Kunst nicht eine Geheimsprache, die nur an wenige Eingeweihte sich wendet, sondern ein Mittel, um aller Welt sich mitzuteilen.“

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

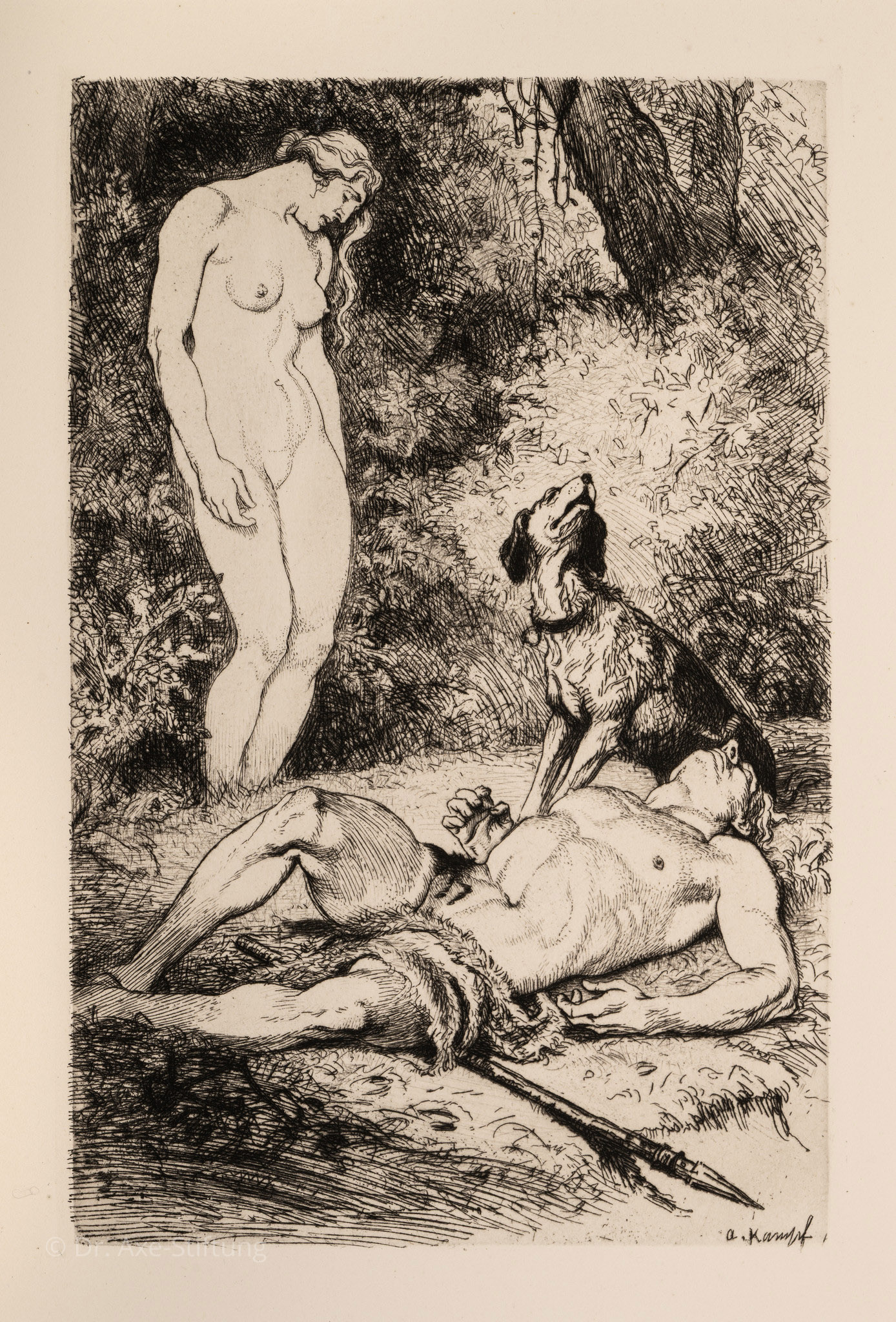

"Venus und Adonis"

Arthur Kampf

Die Darstellungen der Shakespeare-Illustrationen zeichnen sich durch einen hohen Anteil an weißen Partien aus. Kampf nutzte, wie an dem Körper der stehenden Venus deutlich wird, einzelne klare Linien, um die Figuren wiederzugeben, wodurch der Eindruck einer Zeichnung erweckt wird. Für die dunklen Partien, z. B. die Büsche, die Venus hinterfangen, legte Kampf mehrere verschieden verlaufende Schraffuren übereinander und schaffte so eine dreidimensionale Räumlichkeit.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

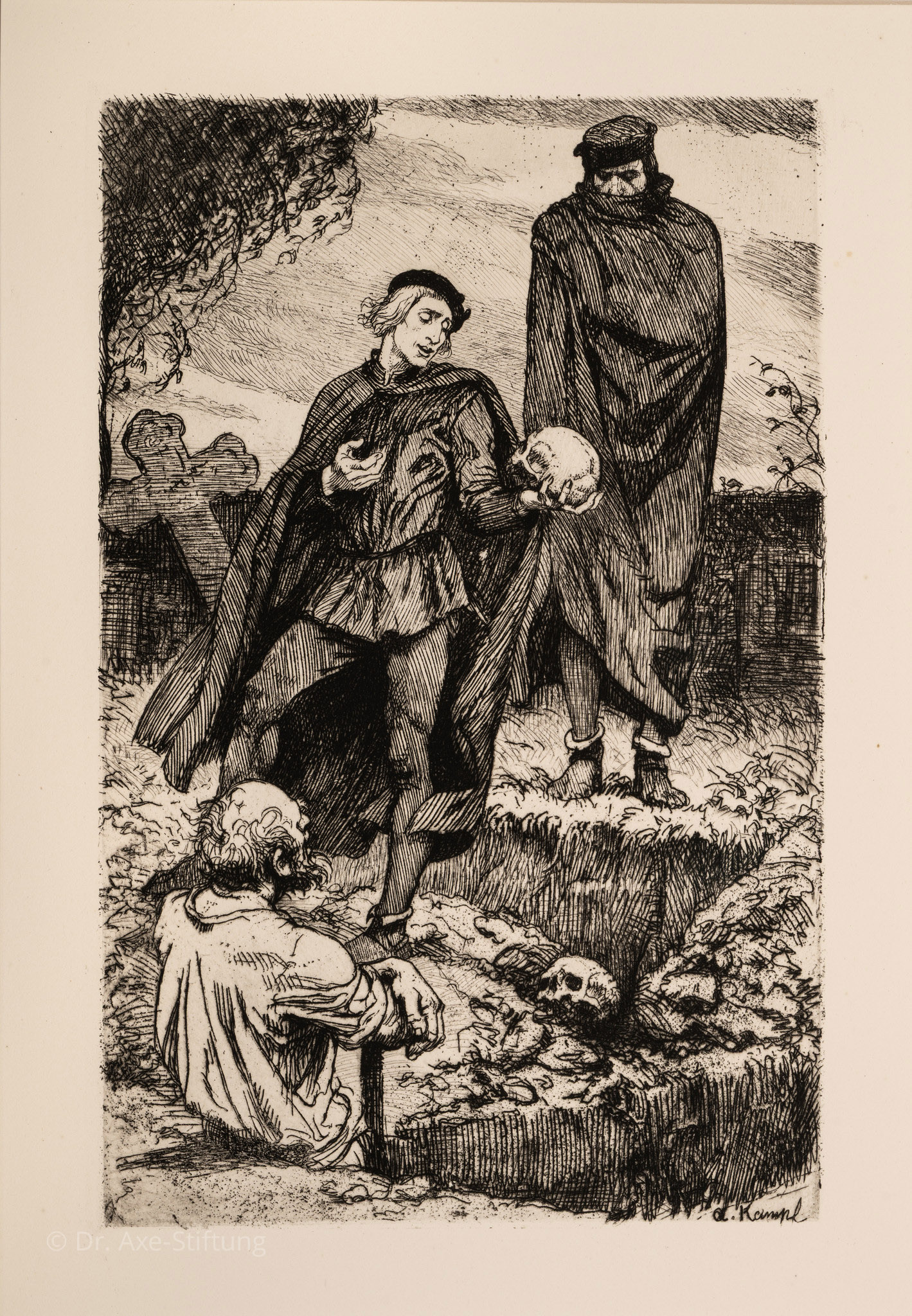

"Hamlet"

Arthur Kampf

Kampfs künstlerische Virtuosität ist auch in der Radierung einer Szene aus dem Drama Hamlet offenbar. Obwohl man die hier dargestellte Szene direkt mit dem dänischen Prinzen in Verbindung bringen kann, handelt es sich nicht um dessen berühmten Dialog um das Zitat „Sein oder Nichtsein“, sondern um eine Friedhofszene, in der Hamlet den Schädel des ehemaligen Hofnarren Yorick in Händen hält. Die Darstellung war geradezu ikonisch und für „Hamlet“ unerlässlich.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

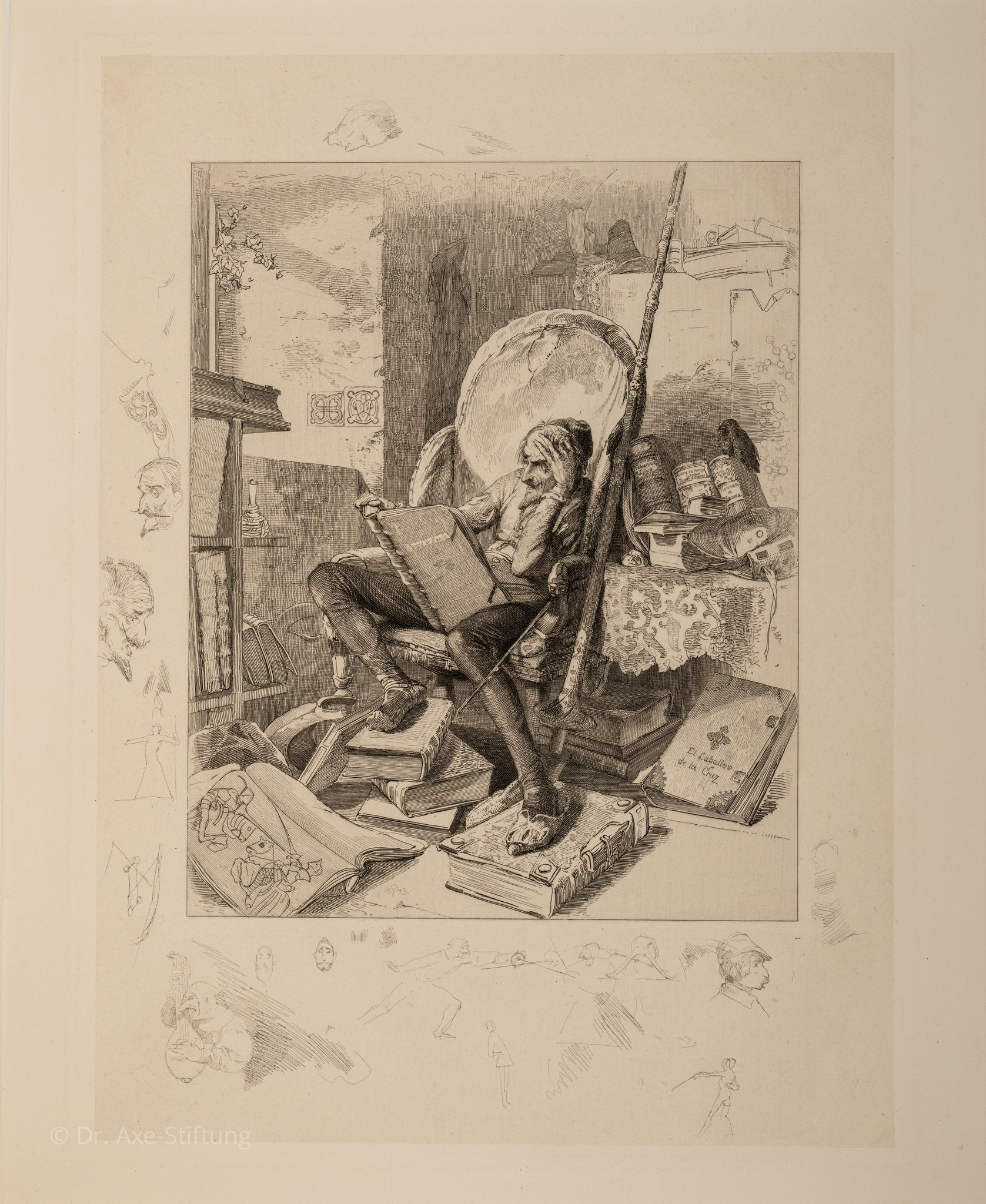

"Don Quixote lesend"

Adolph Schroedter

Das Motiv des lesenden Don Quixote hatte Schroedter in dieser Form bereits in den 1830er Jahren in zwei Gemäldefassungen (heute in Köln und Berlin) realisiert. Das Motiv war beim Publikum so populär, dass es mehrfach reproduziert wurde. Neben der Radierung, die Schroedter selbst anfertigte, wurde eine Lithografie, ein Stahl- sowie ein Holzstich gefertigt. Das Blatt zeigt den sich für einen stolzen Ritter haltenden Don Quixote im Lehnstuhl mit einem Ritterroman.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Don Quixotes Kampf mit den Windmühlen"

Adolph Schroedter

Nur ein Teil der Druckplatte wird von dem Hauptmotiv, dem gegen die Windmühlen kämpfenden Don Quixote, eingenommen. Besonders wagemutig ist die Ansicht auf dessen Pferd Rosinante. Den restlichen Platz, den Rand um das Bildfeld herum, nutzte der Künstler für sogenannte Remarques. Dabei handelt es sich um skizzenhafte Motive in verschiedener Schraffur, um den Druck zu prüfen. Vor dem Druck wurden diese eigentlich wieder von der Platte entfernt.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Don Quixote mit der asturischen Magd"

Adolph Schroedter

Die Thematik des Don Quixote wollte Adolph Schroedter ursprünglich in einer umfassenden Reihe darstellen. Aus der Mappe „Dreissig Bilder zum Don Quixote. Erfunden und radiert von A. Schrödter in Düsseldorf“, 1844 vom Verlag Mayer & Wigand herausgegeben, erschienen jedoch nur insgesamt sechs Blätter, in zwei Lieferungen mit jeweils drei Blatt. Diese Blätter wurden fast zwanzig Jahre später, 1863, in der Mappe „Sechs Bilder zum Don Quixote“ veröffentlicht.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Falstaff und sein Page"

Adolph Schroedter

Die Figur von Sir John Falstaff nach Shakespeares Dramen „Heinrich IV.“ und „Die lustigen Weiber von Windsor“ galt seit jeher als ein Inbegriff burlesker Komik. Seine Trunksucht und Aufgeblasenheit wurden geradezu sprichwörtlich und bildhaft für sein Äußeres. Als Sprücheklopfer und Betrüger verkörperte Falstaff den gleichwohl spaßigen Antihelden. Wie seinen Don Quijote verdankte Schroedter auch Falstaff den Leseabenden der Düsseldorfer Künstler und den Theateraufführungen Karl Immermanns.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Winterlandschaft mit einer Wasserburg"

Carl Hilgers

Carl Hilgers war für seine Winterlandschaften bekannt, die oftmals in der Tradition der romantischen Landschaftsmalerei stehen. So auch die kleine "Winterlandschaft mit einer Wasserburg", die in einer skizzenhaften Manier ausgeführt wurde. Das fantasievolle Gebäude ist von einem zugefrorenen Gewässer umgeben. Die schneebedeckten Ufer mit ockergelb gefärbtem Schilf, einzelnen Bäumen sowie lichten Wäldern im Hintergrund rahmen den Blick auf die Burg. Belebt wird die Szene durch mehrere Figuren.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

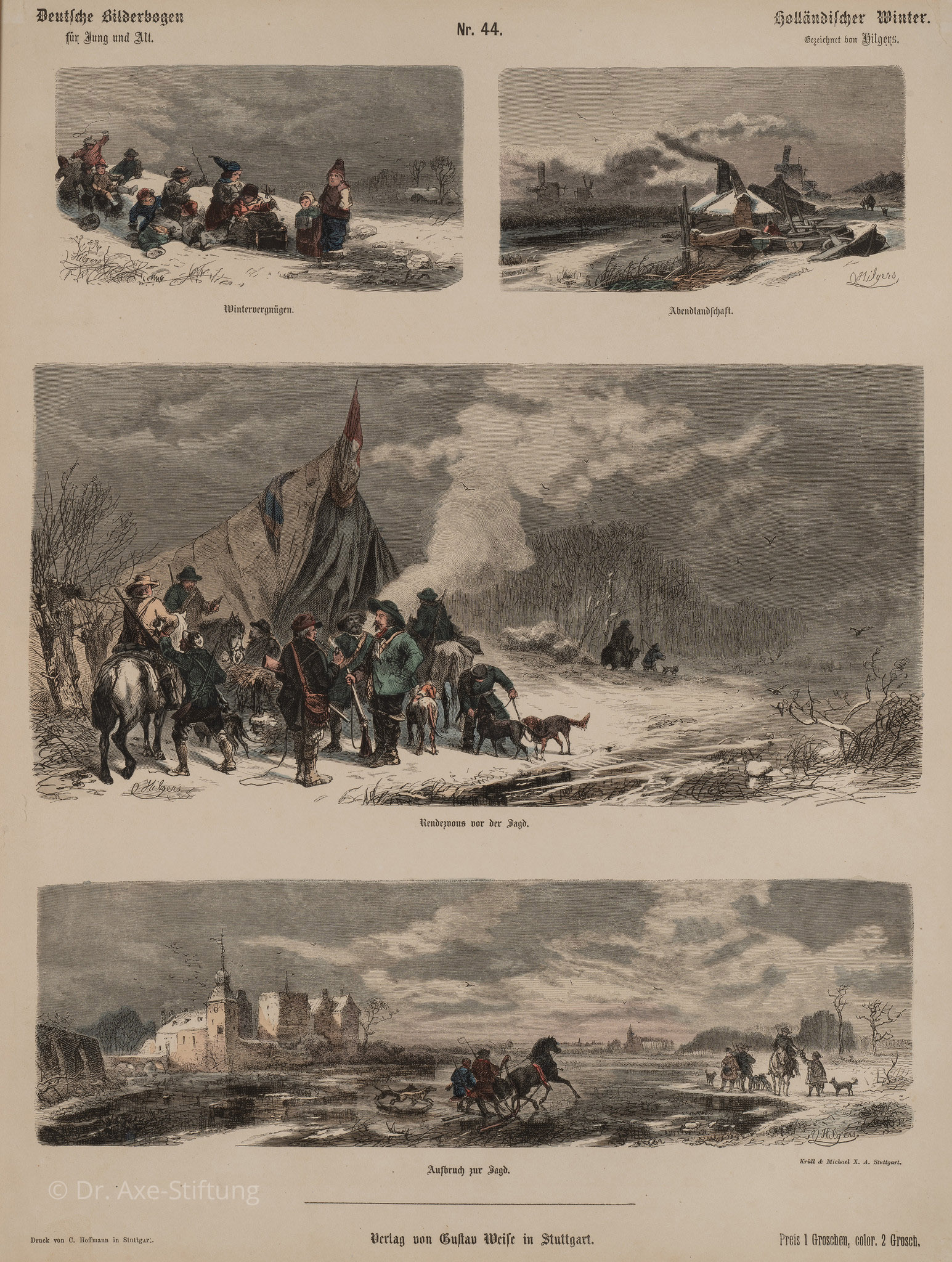

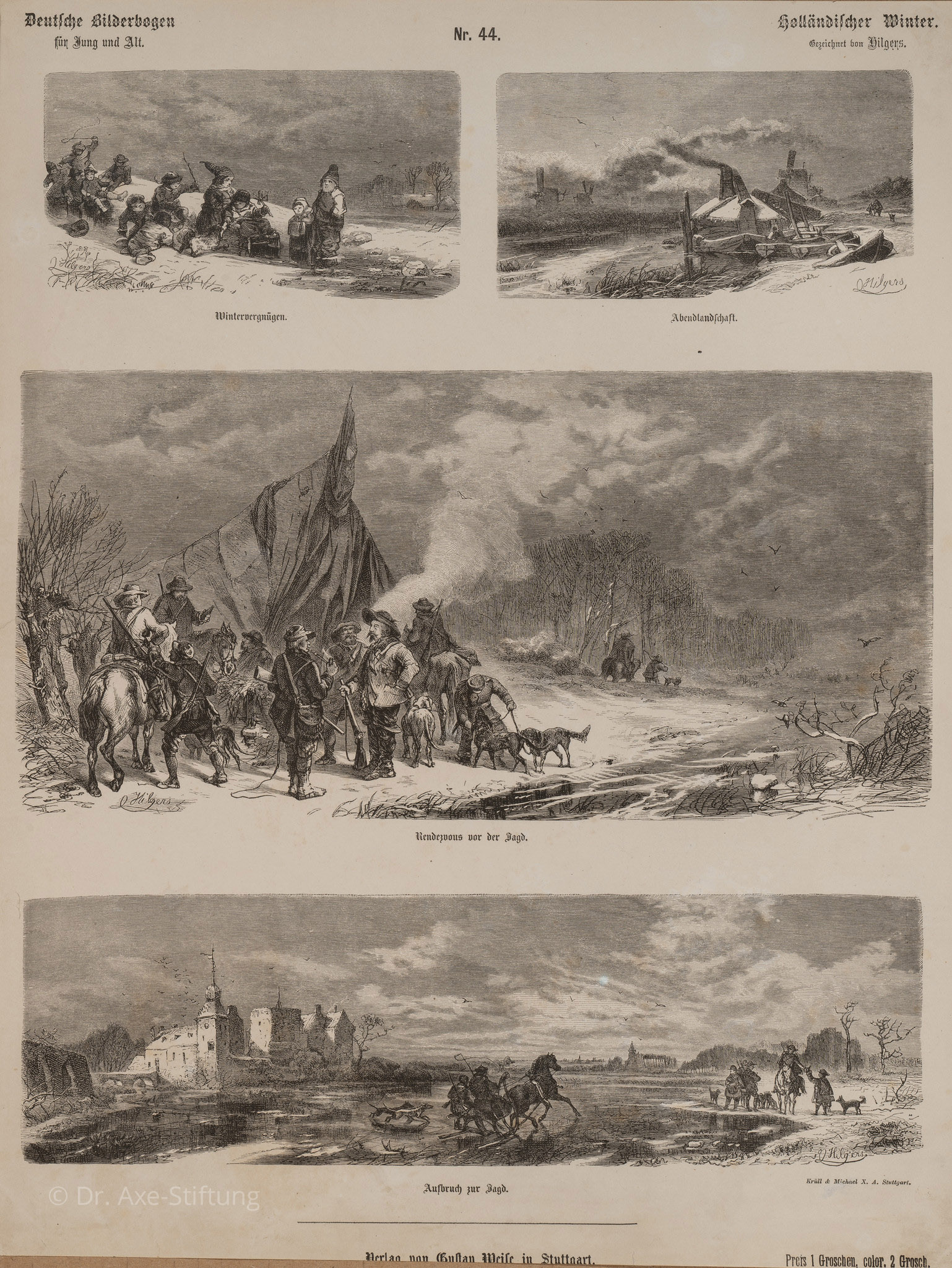

"Holländischer Winter, Deutscher Bilderbogen für Jung und Alt, Nr, 44"

Carl Hilgers

Bilderbogen mit einem oder mehreren Bildfeldern dienten der Unterhaltung und der künstlerischen Bildung und waren im 19. Jahrhundert sehr beliebt. Gedruckt waren sie in sehr hohen Auflagen auf günstigem Papier, sodass sie erschwinglich blieben. Eine kolorierte Variante wie hier konnte gleich den doppelten Preis aufrufen. Die „Deutschen Bilderbogen“ waren eine der bekanntesten Publikationen, viele Düsseldorfer Künstler wie Carl Hilgers steuerten Illustrationen bei.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Holländischer Winter, Deutscher Bilderbogen für Jung und Alt, Nr. 44"

Carl Hilgers

Carl Hilgers‘ Wintermotive waren ein Kassenschlager. Sowohl in der Malerei als auch in seinen Illustrationen für den „Deutschen Bilderbogen“ spezialisierte er sich auf Jagdszenen im Schnee und auf Winter- und Wasserlandschaften mit Burgen, Schlössern und Figurenstaffage. Für die Bilderbogen eignete sich das Hochdruckverfahren des Holzstichs. Wie bei einem Stempel werden dabei die nicht zu druckenden Partien herausgeschnitten, die erhabenen Stellen ergeben das Druckbild.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

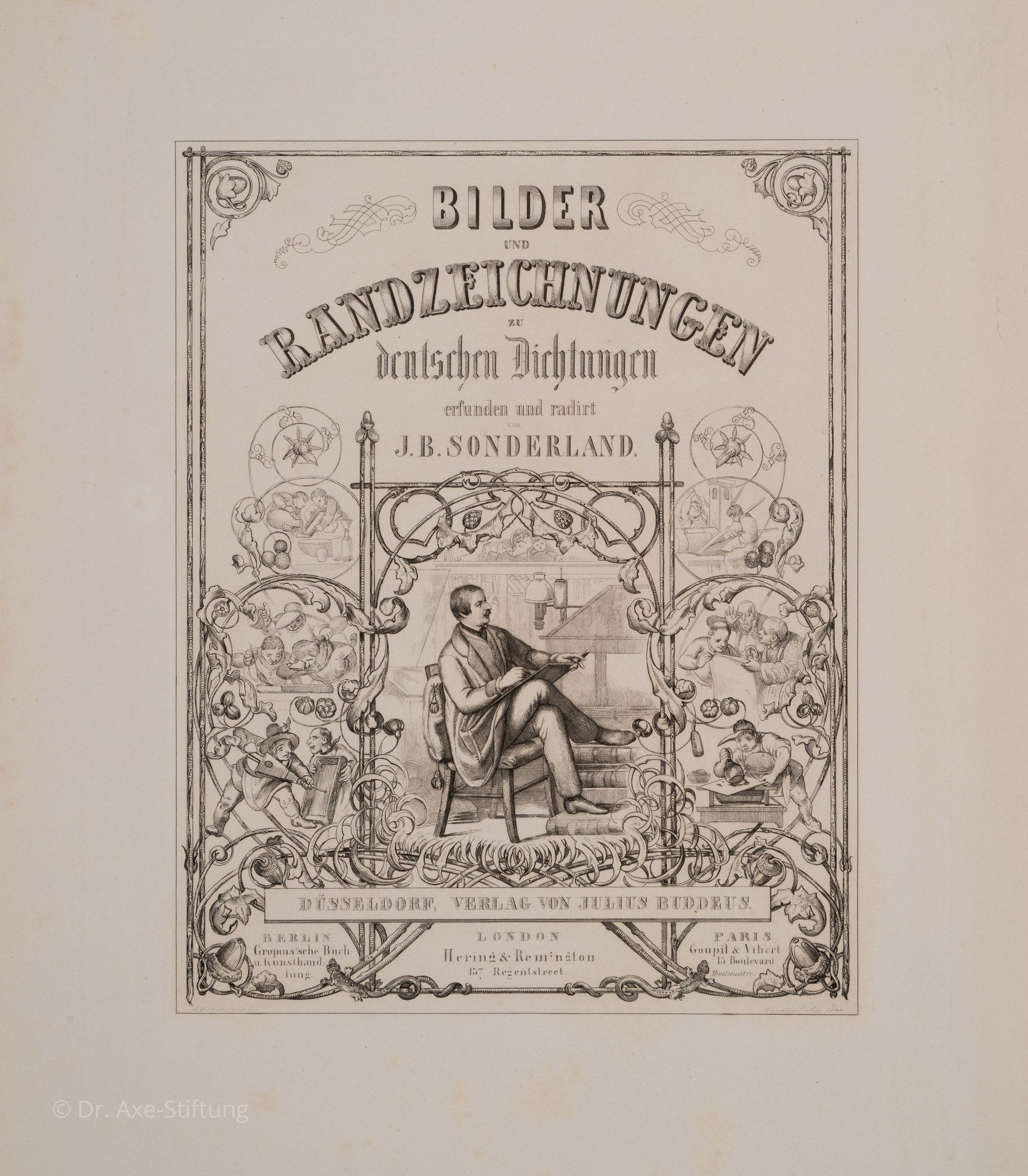

"Deckblatt zu „Bilder und Randzeichnungen zu deutschen Dichtungen“"

Johann Baptist Sonderland

Die „Bilder und Randzeichnungen zu deutschen Dichtungen“ erschien bei Arnz & Comp. und im Verlag von Julius Buddeus, jeweils Düsseldorf. Während Arnz & Comp. die Illustrationen auf zwei Bände aufteilte, erschienen die insgesamt 40 Radierungen bei Buddeus in einem Band. Bei diesem fehlen jedoch oft die in den Bildfeldern genutzten Textpassagen sowie die Verweise auf den Verlag. Das Titelblatt zeigt Sonderland selbst als Zeichner inmitten der Tätigkeiten des Druckens.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

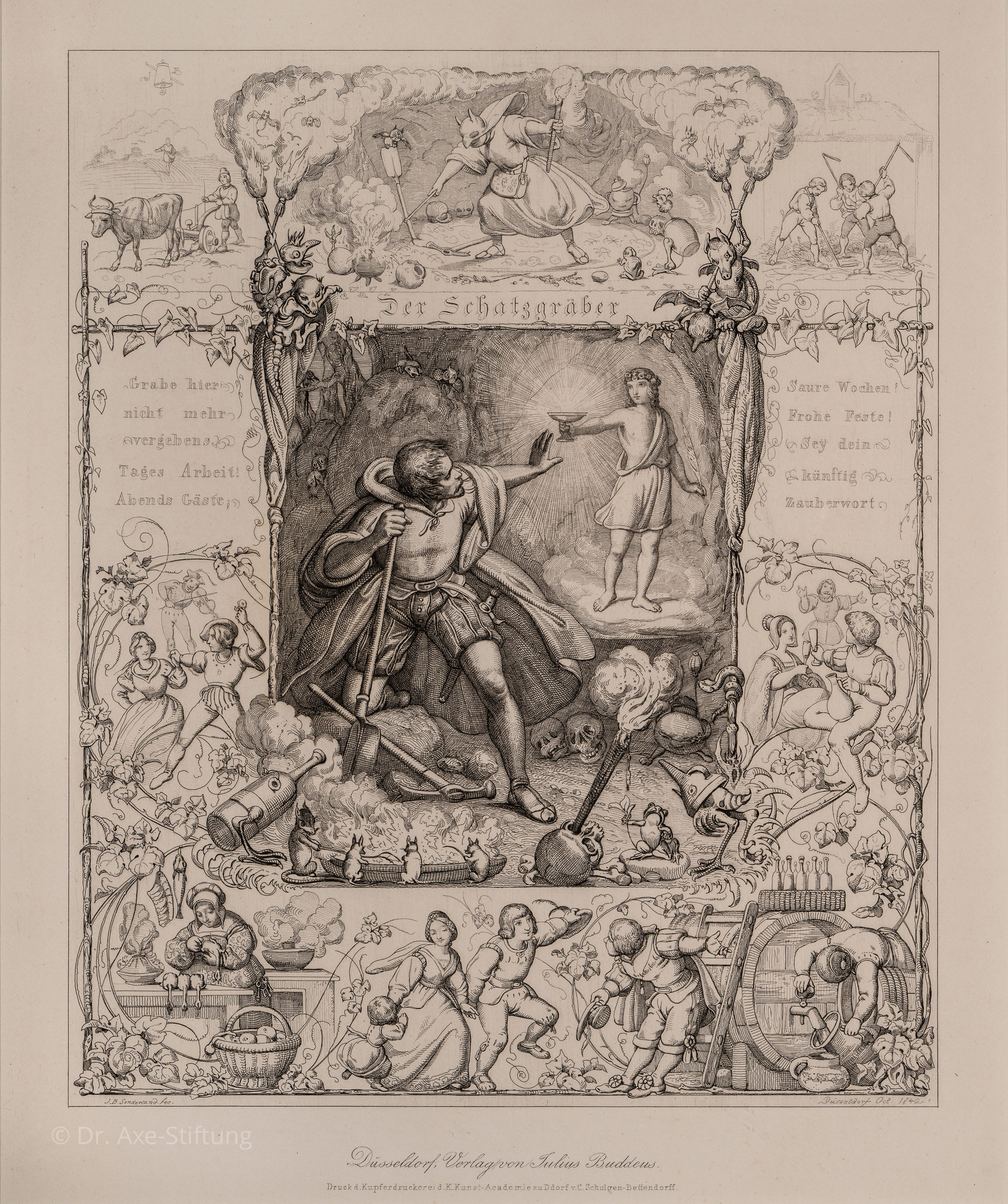

"Der Schatzgräber"

Johann Baptist Sonderland

„Der Schatzgräber“ ist eine Ballade von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1797 in fünf Strophen. Es gibt, so postuliert der Text, wichtigere Schätze als das Geld: etwa die Arbeit und den Kontakt mit Freunden. In seiner Grafik visualisierte Sonderland die fünfte Strophe und setzte die letzten vier Verse als Textfelder rechts und links neben dem Hauptgeschehen unmittelbar ins Bild.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Die drei Röslein"

Johann Baptist Sonderland

Sonderlands Radierungen sind ungemein detailreich und haben durch die verschiedenen Schraffuren eine Tiefe, die nur wenige seiner Kollegen in ihren Blättern erreichten. Das Hauptmotiv ist ein Paar, das von einer dritten Person im Hintergrund beobachtet und wohl auch belauscht wird. Das darunter stehende Volkslied „Die drei Röslein“ handelt von unerwiderter Liebe – ob Sonderlands Gemälde „Die Belauschten“ die Vorlage war oder die Grafik zuerst entstand, ist ungewiss.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Die Belauschten"

Johann Baptist Sonderland

Johann Baptist Sonderland wurde, bevor er sich an der Kunstakademie immatrikulierte, in der „Lithographischen Anstalt Arnz & Comp.“ in Düsseldorf als Zeichner und Lithograf ausgebildet. Die Anzahl der Gemälde in seinem Gesamtwerk ist gering. Das Motiv der „Belauschten“ realisierte er sowohl als Gemälde als auch als Illustration. Die Szene ist vom Geist der romantischen Freundschaftsdarstellung erfüllt, zu der sich passend das Szenarium der Natur gesellt.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

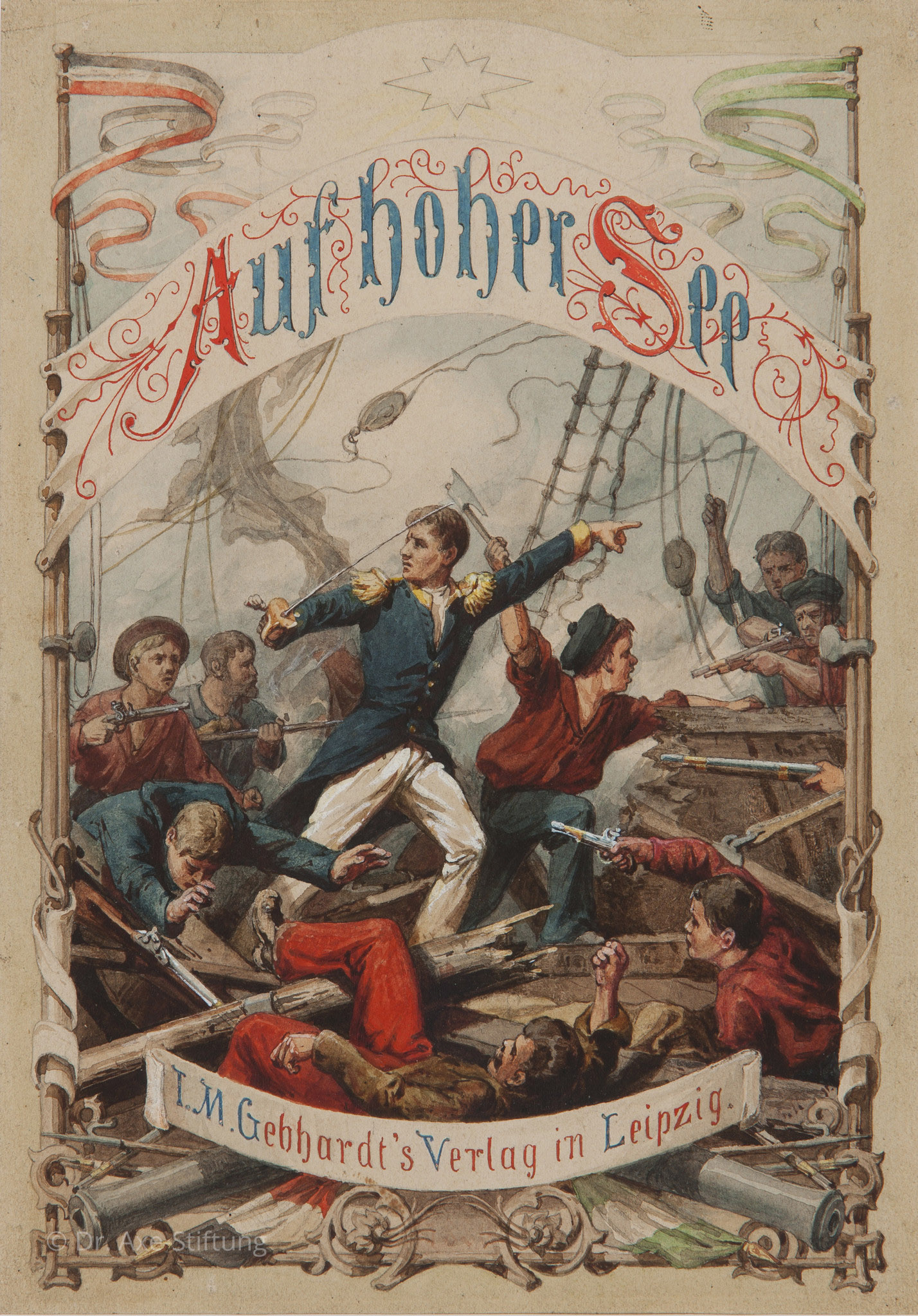

"Auf hoher See"

Christian Sell d. Ä.

In Gedichtbänden und Romanen konnten nicht nur der Inhalt, sondern auch der Buchdeckel reich illustriert sein. Christian Sell schuf um 1880 in Aquarellfarben die Vorlage für „Auf hoher See oder Die Majestät des Gesetzes. Heitere und ernste Seegeschichten“ des Autors G. Mensch. Das Motiv wurde exakt so für die Publikation übernommen, vier weitere farbige Drucke nach seinen Aquarellen bebildern die Geschichten.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

Carl Maria Seyppel

1847 Düsseldorf - 1913 Düsseldorf

Arthur Kampf

1864 Aachen - 1950 Castrop-Rauxel

Adolph Schroedter

1805 Schwedt a. d. Oder - 1875 Karlsruhe

Carl Hilgers

1818 Düsseldorf - 1890 Düsseldorf

Johann Baptist Sonderland

1805 Düsseldorf - 1878 Düsseldorf

Christian Sell d. Ä.

1831 Altona (heute Hamburg-Altona) - 1883 Düsseldorf