Wilhelm von Schadow und die Synthese von Idealismus und Naturalismus

Wilhelm von Schadow ging 1810 in Begleitung seines Bruders Rudolf nach Rom, wo er im Kreis der sog. Nazarener zu jener sentimentalen Seelenmalerei fand, die seine Kunst nachhaltig prägen sollte. Schadow schuf überwiegend religiöse Historienbilder, Allegorien und Porträts. Bereits 1828 publizierte er mit den „Gedanken über die folgerichtige Ausbildung des Malers“ sein pädagogisches Konzept und die Definition des vollkommenen Kunstwerks, das er als Synthese von Idealismus und Naturalismus verstand. Seine Vorbilder fand er in der altdeutschen und in der italienischen Renaissance-Malerei.

Als Schadow 1826 aus Berlin als Leiter der Kunstakademie nach Düsseldorf ging, waren u. a. Th. Hildebrandt, C. F. Sohn und Ch. Köhler in seinem Gefolge.

"Cordelia"

Ferdinand Theodor Hildebrandt

Bei der jungen Frau mit langen, roten Haaren und einer goldenen Krone auf dem Kopf, gehüllt in einen weißen Mantel mit kostbarer Einfassung, handelt es sich um die Darstellung von Cordelia, der jüngsten Tochter von König Lear aus der gleichnamigen Tragödie von William Shakespeare. Die selbstlose, aufrichtige Cordelia bemühte sich die Intrigen am Hof ihres Vaters zu vereiteln. Im Grafen von Kent, einem treuen Berater König Lears, fand sie einen Fürsprecher, doch wurden beide in die Verbannung geschickt und das Drama nahm seinen Lauf.

Hildebrandt führte die Szene sorgfältig im Stil der poetischen Seelenmalerei der frühen Düsseldorfer Malerschule aus.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Bildnis einer schönen Römerin (Fortunata)"

Wilhelm von Schadow

Das „Bildnis der schönen Italienerin“, dessen Zuschreibung an Wilhelm von Schadow aktuell in der Kunstwissenschaft diskutiert wird, ist ein bemerkenswertes Beispiel für Schadows Malstil, der von der italienischen Renaissancemalerei geprägt wurde. Das Bild ist gekennzeichnet durch eine korrekte, strenge Zeichnung, einen feinen, glatten Farbauftrag, klaren Bildaufbau und die Wiedergabe realistischer Details bei einer insgesamt idealisierten Auffassung. Das makellos wirkende Bild ist zwischen Porträt und Allegorie, zwischen Naturalismus und Idealismus anzusiedeln. Nicht zufällig fügte der Künstler auf dem Taschentuch die Beschriftung „Fortunata“, die Glückliche, ein.

Leihgeber:Privatbesitz

"Die beiden Leonoren"

Carl Ferdinand Sohn

Die Szene basiert auf Goethes Schauspiel "Torquato Tasso": Nachdenklich sinnend hat die links dargestellte Prinzessin Leonore d’Este die Augen niedergeschlagen und ihre Rechte in die Hand ihrer Freundin, der Gräfin Leonore Sanvitale, gelegt. Beide Frauen sind in den Dichter Torquato Tasso verliebt. Sie repräsentieren unterschiedliche Charaktere und seelische Befindlichkeiten. Sie stehen für die "vita passiva" und die "vita activa", wie sie schon die „Italia und Germania“ Friedrich Overbecks verkörperten. Verhalten dunkel die eine, blond und strahlend die andere.

Die Darstellung der beiden Leonroen ist ein typisches Beispiel für die sentimentale Seelenmalerei der Schadow-Schule.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

"Allegorie der Musik"

Christian Köhler

Die halbfigurig dargestellte junge Frau mit Saiteninstrument und Lorbeerkranz im Haar entspricht einem Frauentypus, der von der italienischen Renaissancemalerei geprägt wurde. Das grüne Kleid mit lilafarbener Samtbordüre und rotem Schultertuch, die mit goldbestickten Ornamenten versehenen Ärmel, das makellose, fast weiße Inkarnat der glatten Gesichtszüge und des Brustausschnitts und schließlich die Landschaft mit südlicher Vegetation entwerfen das Idealbild einer jungen Schönheit. Die Harmonie der Musik und deren wohltuende Wirkung auf Herz und Seele werden mit der Sehnsucht nach Italien verbunden.

Eigentümer:Dr. Axe-Stiftung

Ferdinand Theodor Hildebrandt

1804 Stettin - 1874 Düsseldorf

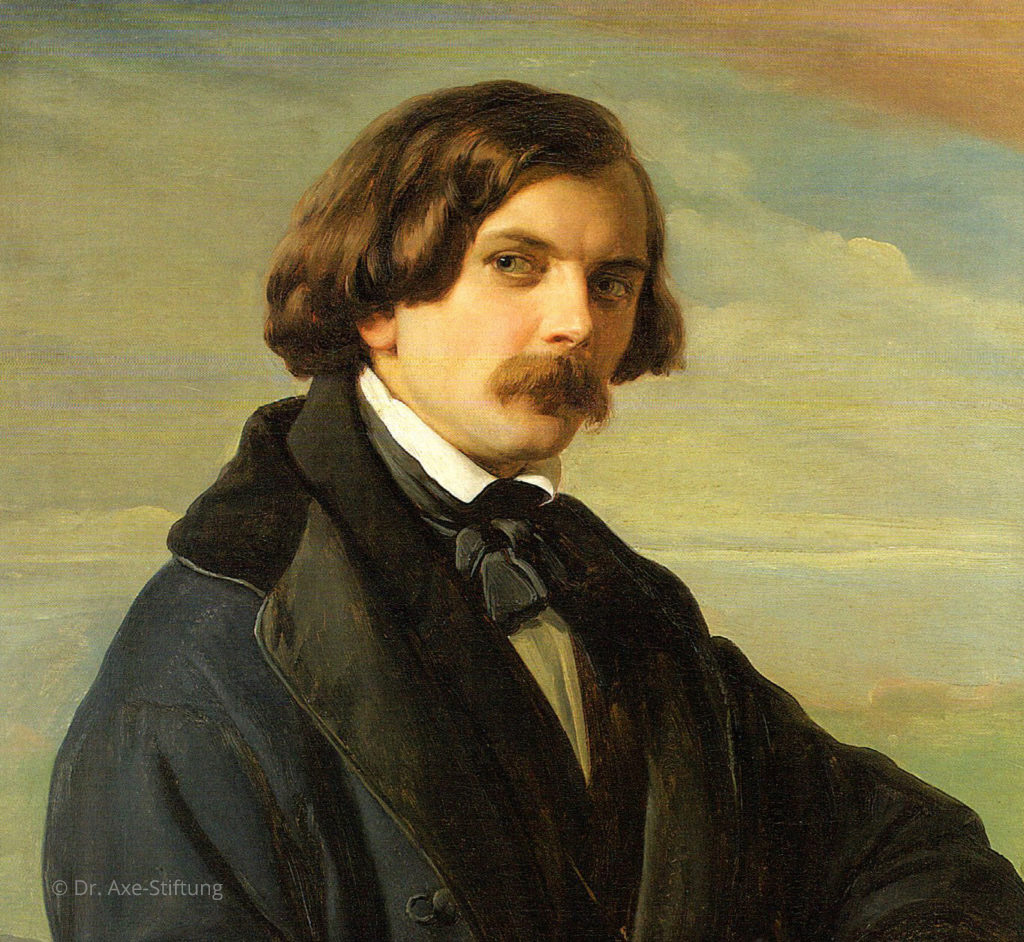

Wilhelm von Schadow

1788 Berlin - 1862 Düsseldorf

Carl Ferdinand Sohn

1805 Berlin - 1867 Köln

Christian Köhler

1809 Werben - 1861 Montpellier